Fahrwerk VW Touareg: Hoch-Technologie

Arne Olerth

· 12.12.2023

In der Luxus-Klasse herrschen ganz eigene Spielregeln. Ingenieuren bereitet sie eine Spielwiese, auf der sie sich meist nach Herzenslust austoben dürfen – ohne einengendes Korsett eines allzu strengen Kostenrahmens. Dieser liegt doch auf einer ganz anderen Ebene als beispielsweise in der Kompaktklasse. Es zählt das technisch machbare vor einer kosten-optimierten Lösung.

Das gilt im besonderen Maße für die Vollfett-Stufe unter den SUV. Volkswagens Touareg genießt hier einen ausgezeichneten Ruf – vollkommen zu Recht. Es ist schlicht beeindruckend, wie perfekt er teilweise widersprechende Zielanforderungen unter einen Hut bringt: Luxuriöser Fahrkomfort steht genauso auf der Habenseite wie souveräne Fahr-Kompetenz abseits befestigter Straßen. Noch dazu bietet er auf Wunsch sportliche Qualitäten, die man dem Zweitonner im ersten Moment gar nicht zutraut.

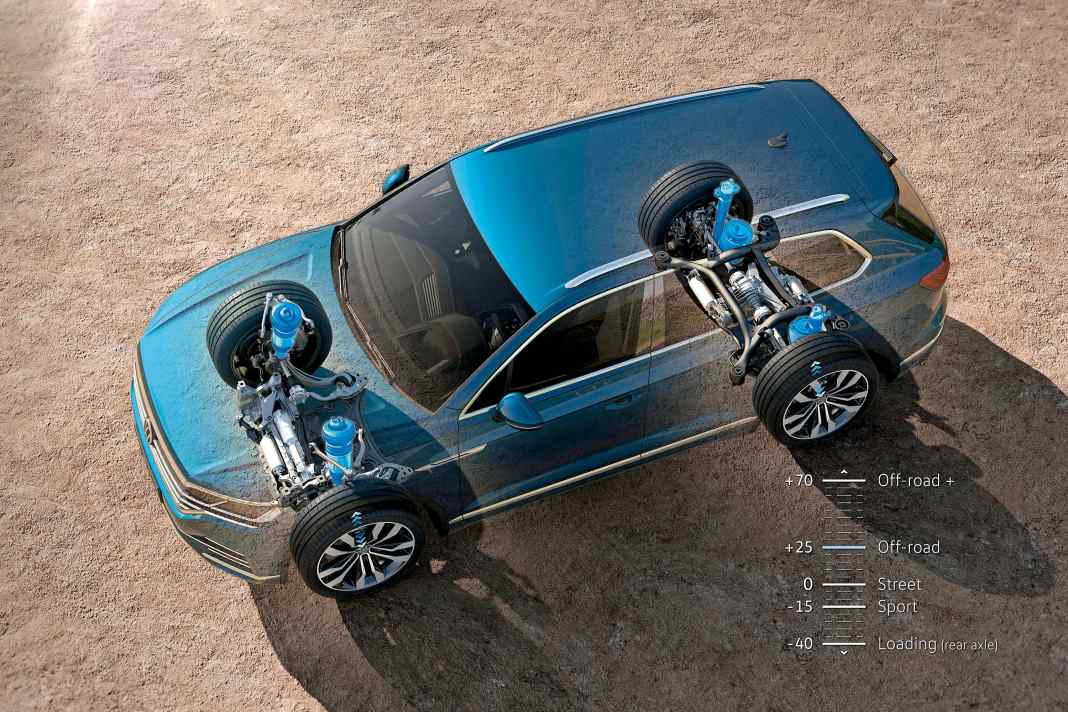

Möglich macht dies ein Fahrwerk der Extraklasse, das je nach Kundenwunsch mit verschiedenen Fahrwerk-

systemen zu einem wahren Technik-Feuerwerk aufgerüstet werden kann. Die Komponenten sind so ausgelegt, dass sie auch in den Luxus-SUV der anderen Konzernmarken, ganz gleich ob Audi Q7 und Q8, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus oder Porsche Cayenne zum Einsatz kommen – natürlich marken-individuell abgestimmt.

Nicht weniger als fünf Achslenker führen jedes der Räder vorne wie hinten – die aufwendigste Form der Einzelradaufhängung. Diese liefert dafür den Fahrwerk-

ingenieuren den größtmöglichen Gestaltungsspielraum zur Abstimmung, da Längs- und Querkräfte getrennt voneinander aufgefangen werden können. Zur Reduktion der ungefederten Maßen sind die Achslenker bei fast allen Varianten aus geschmiedetem Aluminium gefertigt, was Fahrkomfort und Präzision gleichermaßen erhöht. Lediglich beim Stahlfeder- Fahrwerk mit Standardlenkung kommen hinten auch Stahllenker zum Zuge.

Federbeinstelzen und Federlenker, hintere Radträger und Koppelstangen – Volkswagen setzt an vielen weiteren Stellen des Fahrwerks auf den Leichtbauwerkstoff, was nicht zuletzt auch dem Verbrauch zu Gute kommt. In Summe konnte die Hinterachse im Vergleich zum Vorgänger-Modell um stramme 40 Kilogramm verschlankt werden.

Adaptives Luftfahrwerk

Stabilisatoren, Zweirohrdämpfer und Stahlfedern gehören zur Grundversion. Wahrlich ingeniös-luxuriös aber wird es mit der optionalen Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung – eine quasi verpflichtende Optionsausstattung. Hier wird die Luft aus der Atmosphäre von einem Zweikolben-Kompressor auf bis zu 18 bar verdichtet und in zwei Unterflur montierten Alu-Tanks mit je fünf Litern Volumen gespeichert. Ein Magnetventil-Block steuert die einzelnen Dämpfer an. Der Touareg kann damit das Niveau unabhängig vom Beladungszustand konstant halten und über einen Bereich von 110 Millimeter variieren – komfortabel über einen Drehschalter auf der Mittelkonsole. Neben besonders rückenschonendem Beladen im Tiefniveau (-40 mm) reicht das Spektrum bis hinauf zum Sondergeländeniveau (+70 mm), das die Offroad-Kompetenzen nachhaltig verbessert. So steigen die Böschungswinkel im Vergleich zum Stahlfahrwerk von 25 auf 31°, der Rampenwinkel von 18,5 auf 25 Grad. Auch die Wat-Tiefe profitiert mit 570 anstelle von 490 mm – ganz einfach per Dreh aus dem Handgelenk. Natürlich perfekt gedämmt, akustisch nicht vernehmbar.

Aktive Wankstabilisierung

Die Luftfederung hilft zudem beim Spurten und Sparen, senkt sie das Niveau jenseits der 120 km/h doch automatisch um 15 bis 25 mm ab. Volkswagen setzt bei den Feder-

elementen aus Komfort-Gründen auf ein Zweikammer-System. Abgerundet wird das ganze von geregelten Stoßdämpfern, die je nach gewähltem Betriebsmodus zwischen wolkigem Sänftenmodus und gestraffter Dynamik variieren und dem SUV-Fahrwerk so zu einer hoch willkommenen Bandbreite verhelfen.Doch es geht noch besser – mit dem aktivem Wankausgleich eAWS (elektro-mechanische, aktive Wankstabilisierung). Davon profitieren Fahrdynamik, Komfort und Off-

road-Performance gleichermaßen. Im Prinzip handelt es sich bei der eAWS um je einen aktiven Stabilisator je Achse. Ein wenig Theorie dazu: Im Normalfall dient eine c-förmige Drehstabfeder aus Stahl als Stabilisator, die an ihren Enden mit je einem Radträger gekoppelt ist. In erster Linie soll der Stabi Wankbewegungen bei Kurvenfahrten minimieren. Wie das? Die Wankbewegung bei Kurvenfahrt führt zu unterschiedlichen Federwegen rechts und links, die auf den Stabi einwirken. Das wiederum sorgt für verschiedene Radlasten, was der Wankneigung entgegenwirkt. Je stärker der Stabi, umso größer fällt dieser Effekt aus. Doch mindern kräftige Stabis den Komfort, da sie einseitige Federbewegungen, wie sie beim Durchfahren eines Schlaglochs entstehen, auf das gegenüberliegende Rad übertragen. Mit der Stabi-Dimensionierung kann zudem das Eigenlenk-Verhalten des Autos (Unter- oder Übersteuern) modelliert werden.

Den Zielkonflikt „schwacher Stabi für guten Komfort versus dicker Stabi für geringe Wankbewegungen“ löst die eAWS in genialer Weise: Hier ist die Drehfeder in zwei Hälften geteilt, die über einen Stellmotor verbunden sind. Dieser leistet 1.000 Watt, kann über ein dreistufiges Planetengetriebe an der Hinterhand gewaltige 1.000 Newtonmeter Stellmoment aufbringen. An der Vorderachse gar 1.200 Newtonmeter. Damit werden in flott gefahrenen Kurven die beiden Stabi-Hälften aktiv gegeneinander verdreht, die Wankbewegungen des Aufbaus minimiert. Gleichwohl reduziert das VW-System diese bewusst nicht gänzlich auf Null – aus Gründen des Fahrgefühls. Bei Geradeausfahrt oder im Gelände entkoppelt die eAWS die Hälften – für noch mehr Komfort oder größere Achsverschränkung. Verdrehen sich die beiden Hälften jetzt gegeneinander, so erzeugt das System sogar Strom. Dieser wird in ein eigenes Teilbordnetz geleitet. Dessen 48 Volt erlauben kleine Baugrößen bei Motoren und Zuleitungen. Viel Hirnschmalz steckt auch im Stromspeicher: Hier kommen besonders leistungsstarke Kondensatoren, so genannte Supercaps, zum Einsatz. Sie können im Vergleich zu einem gleich großen Akku zwar nur einen Bruchteil der Energie speichern, konkret: 6,5 Wh, diese aber viel schneller aufnehmen und abgeben – hier mit 130 Ampere. Zudem verkraften sie eine viel größere Zyklen-Zahl.

Allrad-Lenkung

Vermögen Luftfederung und speziell die eAWS bereits gekonnt die Pfunde zu kaschieren, so wirkt der Touareg aufgrund seiner schieren Länge aber etwas sperriger als beispielsweise ein kompakter Golf. Doch auch dafür haben die Ingenieure aus Wolfsburg eine technische Lösung parat: die Allradlenkung. Sie steigert Agilität und Fahrsicherheit gleichermaßen. Dazu verkürzt sie den Wendekreis deutlich, konkret von 12,19 auf 11,19 Meter. Eine wertvolle Hilfe, gerade im Rangierbetrieb. Dazu können die Hinterräder um bis zu 5° entgegen der Richtung der Vorderräder eingeschlagen werden. Das ändert sich bei Geschwindigkeiten jenseits der 37 km/h signifikant – jetzt lenken die Hinterräder in die gleiche Richtung wie die vorderen – was zu einem ruhigeren Fahrverhalten führt. Spurwechsel oder plötzliche Ausweichmanöver verlaufen harmonisch und sicher, instabile Fahrzustände werden vermieden. Wie funktioniert das Ganze? Mittig zwischen den Rädern sitzt ein Spindeltrieb. Ein Elektromotor kann über eine Spindelmutter eine Gewindespindel seitwärts verschieben. Ihre Bewegung wird über Spurstangen auf die Radträger übertragen, deren elastische Lagerung in den Radlenkern die Drehbewegungen ermöglichen.

Doch selbst die Basis-Lenkung ohne Einbindung der Hinterräder wurde beim Touareg besonders agil ausgelegt – standardmäßig kommt hier eine Progressiv- Version zum Einsatz, wie man sie vom kompakten Sportler Golf GTI kennt. In der Mittellage ist sie stärker übersetzt, erfordert beim Rangieren weniger Lenkarbeit. Sie wird nach außen spürbar direkter. Der Einschlag am Volant reduziert sich je Seite um 100 Grad.

Als technologischer Leuchtturm demonstriert der Touareg eindrucksvoll die Technik-Kompetenz von Volkswagen. Andere Baureihen profitieren davon, werden manche Technologien doch nach unten demokratisiert – wie zum Beispiel das Matrix-Licht IQ.Light.