PORSCHE 915 VS. G50 – WILDER HUND VS. ENTSPANNTER CRUISER

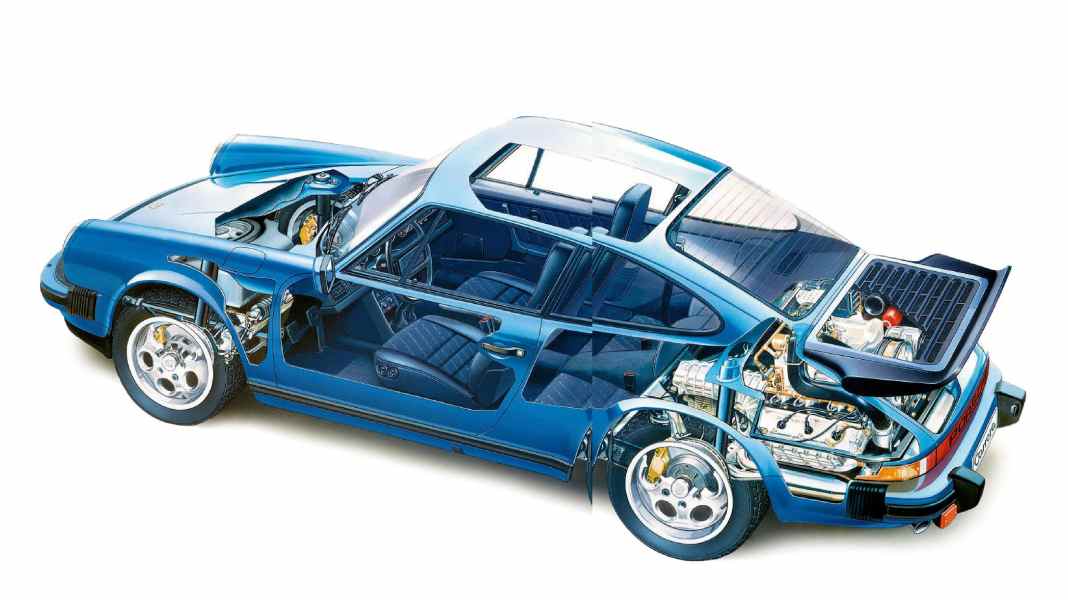

Ein 911 3.2 Carrera aus erster Hand, nicht einmal 96.000 Kilometer gelaufen, das Scheckheft durchgestempelt. Was soll da schon schiefgehen? Das dachte sich der Autor dieser Zeilen vor gut 20 Jahren. Der schieferblaue Targa landete nach kurzer Preisverhandlung in der eigenen Garage. Doch das Getriebe, Typ 915, nach landläufiger Meinung die einzige Schwachstelle des ansonsten kugelsicheren 3.2 Carrera, wurde mit zunehmendem Kilometerstand ein Ärgernis.

Das 915-Getriebe genießt einen zweifelhaften Ruf. Verschleißanfällig sei es und sperrig zu schalten. Der Nachfolger mit dem Kürzel G50 dagegen ein Quell steter Freude, besser und haltbarer in allen Lebenslagen. In 911-Verkaufsanzeigen wird oft speziell auf das G50-Getriebe hingewiesen. Nach dem Motto: Ist der bessere Kauf. Aber ist das so?

Mit dem 915-Getriebe ändert sich das Schaltschema

1971 zog das 915-Getriebe in das Heck des Elfers ein – gemeinsam mit dem 2,4-Liter-Motor. Es ist zunächst serienmäßig mit vier Gängen ausgerüstet (Fünfgang gegen Aufpreis). Die kleine Revolution: Erstmals in der Geschichte des Elfers ändert sich das Schaltschema. Der erste und zweite Gang liegen beim 915 in einer Ebene, ebenso der dritte und vierte. Der fünfte wird durch das Drücken des Schalthebels nach ganz rechts und dann nach oben eingelegt. Bei den Vorgängerversionen lagen noch die Gänge zwei und drei übereinander, ebenso vier und fünf. Für die Porsche-Fans von damals ein Grund für Kritik: Sie waren der Meinung, dass die Gangwechsel in den oberen Gängen bei sportlicher Fahrweise mit dem alten Schema schneller von der Hand gingen. Bei Porsche war man jedoch der Auffassung, dass viel häufiger zwischen den Gängen eins und zwei gewechselt wird als zwischen den Fahrstufen vier und fünf. Darum der Wechsel auf die neue Anordnung.

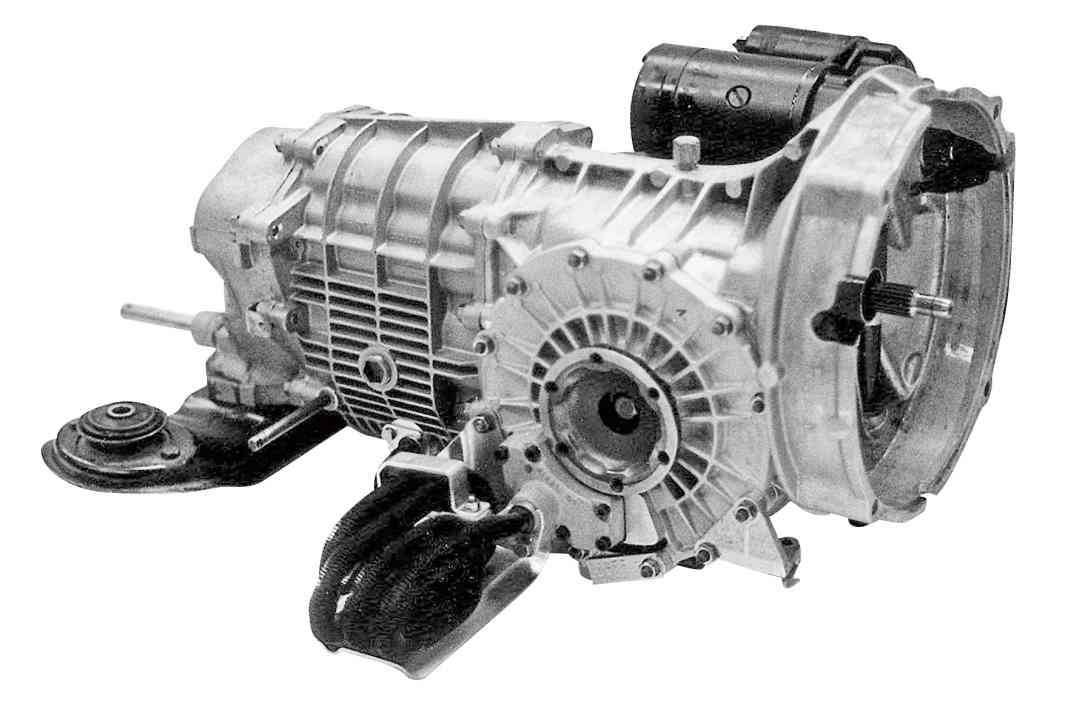

Auch der Aufbau des Getriebes ist neu. Während das 911-Getriebe mit seinem tunnelförmigen Gehäuse immer noch ein wenig an die Räderbox des Volkswagen erinnert, wird das 915-Gehäuse dreigeteilt: Ausgleichgehäuse, Rädergehäuse und vorderer Getriebedeckel. Der neue Aufbau ist ein Vorteil für Sportfahrer, die ihr Getriebe und dessen Übersetzungen an verschiedene Rennstrecken anpassen wollen. Damit ist das 915-Getriebe dem Renngetriebe 916 sehr ähnlich.

Zur 915-Konstruktion gehört die Porsche-Synchronisation

Im Detail weiterentwickelt, mit anderen Abstufungen versehen, zog das 915-Getriebe auch in das ab 1974 gebaute Modell der G-Reihe ein. Mit dem 911 SC (Modelljahr 1978) entfiel die Version mit vier Gängen. Die grundsätzliche Konstruktion blieb aber erhalten. Zu ihr gehört auch die sogenannte Porsche-Synchronisation. Sie arbeitet mit Federringen, deren Aufgabe es ist, unterschiedliche Drehzahlen der Gangräder und der Getriebewelle vor dem Wechsel von einer in die nächste Stufe abzubremsen. Zuvor lautete die Lösung vieler Sportfahrer: Zwischengas. Eine auf der Rennstrecke sinnvolle, auf der Straße aber eher archaische Tätigkeit, die Porsche seinem wachsenden Kundenstamm nicht mehr zumuten wollte.

ZWISCHENGAS– AUF DER RENNSTRECKE SINNVOLL , AUF DER STRASSE ARCHAISCH, ABER PORSCHE WOLLTE ES DEN KUNDEN NICHT MEHR ZUMUTEN

Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, sondern Ferdinand Porsche. Seine patentierte Lösung erlaubt es, zwischen den Gängen zu wechseln, noch bevor sich Gangrad und Schaltwelle in ihren Umdrehungen vollständig angeglichen haben. Wieder hatte Porsche die Sportfahrer im Kopf. Denn mit diesem System lassen sich äußerst schnelle Gangwechsel realisieren. Allerdings haben die ihren Preis. Die geschlitzten Synchronringe des 915-Getriebes, die die Drehzahlen angleichen, verschleißen mit der Zeit. Sie bestehen zwar aus robustem Stahlguss, aber ihre im Neuzustand raue Oberfläche wird bei jedem Schaltvorgang hart beansprucht. Das schmirgelt sie ab. Je glatter diese Ringe werden, desto schlechter bewältigen sie ihre Aufgabe. Die Folge: Das 915-Getriebe lässt sich hakeliger und langsamer schalten.

Getriebeübersetzungen

Grobmotoriker am Schaltknüppel, die Gänge durchreißen und deren Füße kein Talent für den Tanz auf den Pedalen zeigen, sind also kein guter Match – denn die Ringe altern dadurch rapide. Meist verschleißt der Ring zuerst, der zwischen den Gängen zwei und drei vermittelt. So war es auch beim schieferblauen Targa, mit dem diese Geschichte gestartet ist. Vor allem das freudvolle Zurückschalten aus dem Dritten in den Zweiten wollte zunehmend schlechter gelingen. Es kratzte, es hakte, es nervte. Hakt es beim Schalten, kann es aber auch an der Schaltstange liegen. Sie wird in Kunststoffbuchsen geführt, die nach Jahrzehnten ihre besten Zeiten hinter sich haben. Sind sie ausgenudelt, leidet die Schaltpräzision und die Fahrfreude hat das Nachsehen. Wäre der G50-Elfer ohne verschleißanfällige Synchronringe und mit geänderter Schaltstangenführung die bessere Alternative gewesen? Den gab es ab Modelljahr 1987, also ab August 1986. Mit dem neuen Getriebe zieht auch eine hydraulische Kupplungsbetätigung in den Elfer ein. Der Seilzug, ein Relikt aus Käfer-Zeiten, geht in Rente und damit auch die Aufgabe, die Kupplung manuell nachstellen zu müssen. Vor allem aber gelingt das Kuppeln mittels Öldruck leichter. Schalthebel- und Kupplungspedal-Feingeister empfinden das Gefühl beim Kuppeln allerdings als zu indifferent für einen Sportwagen. Ihnen fehlt ein genau definierter Druckpunkt, der verrät, wann die Kupplung öffnet oder schließt. Außerdem ändert sich erneut das Schaltschema. Diesmal nur für den Rückwärtsgang. Er liegt jetzt in der Ebene links vorn und wird mit dem nun etwas zierlicheren Schalthebel eingelegt.

Die größten Änderungen finden sich im Getriebegehäuse. Es ist wie die späten 915-Gehäuse aus Aluminium gefertigt. Bis 1977 drehte sich das Räderwerk noch in einem Magnesiummantel. Das stetig zunehmende zu übertragende Drehmoment machte den Wechsel zum robusteren Aluguss notwendig.

Zulieferer Getrag fertigt das G50-Getriebe

Im G50 kommt eine vom Zulieferer Borg Warner entwickelte Getriebesynchronisation zum Einsatz, bei der Schaltmuffen und gusseiserne Gleitsteine die relevanten Drehzahlen in der Räderbox angleichen. Porsche hatte mit dieser Technologie bereits in den Modellen 924 und 944 reichlich Erfahrungen gesammelt und setzte sie seit 1985 im 928 ein. Weil eine weitere Drehmomentsteigerung beim Elfer angepeilt war, lag eine Getriebeneukonstruktion auf der Hand. So fand das von Getrag gefertigte G50-Getriebe ins Heck des Boxers. Es wurde auf ein Dauerdrehmoment von 300 Newtonmetern ausgelegt. Ein Wert, den das 915-Getriebe nur für kurze Zeit verkraftet. Es kann dauerhaft nur mit 245 Newtonmetern belastet werden.

Im G50 sorgen die angesprochenen Gleitsteine für einen Gleichlauf von Gangrad und Schaltmuffe. Grundsätzlich müsste sich also auch hier Verschleiß einstellen. Aber die Getrag-Konstruktion ist so dimensioniert, dass praktisch keine Auffälligkeiten oder rasche Abnutzung der Bauteile bekannt sind. Es gibt allerdings eine Schwachstelle: die Lagerung der Getriebewellen. Sie ist erst mit der Getriebeweiterentwicklung zum Modellwechsel 964 vollständig aussortiert worden. Mehr übertragbares Drehmoment bringt auch eine größere Kupplung mit sich. Im G50 rotiert die 240-mm-Scheibe, die bislang schon im Turbo für Kraftschluss gesorgt hatte (915: 225 mm Durchmesser).

Die insgesamt stabilere Bauweise des G50, bei dem der Achsabstand zwischen den Getriebewellen um immerhin neun Millimeter gewachsen war, um die größer dimensionierten Zahnräder unterbringen zu können, macht eine zusätzliche Getriebeölpumpe und den Kühler überflüssig. Zwei Komponenten, die beim 915 mit Einführung des drehmomentstarken 3,2-Liter-Sechszylinders nötig wurden (Serie ab Modelljahr 1983, ähnlich wie beim Renngetriebe 916).

Ein häufiger Kritikpunkt: Das neue Getriebe ist auch ohne diese Komponenten schwerer als das alte. Rund 20 Kilogramm belasten die Hinterachse des Hecktrieblers zusätzlich. Sowohl beim Standardsprint aus dem Stand auf 100 km/h wie auch bei der Höchstgeschwindigkeit lassen sich keine Fortschritte erkennen. Ein 1984er-Jahrgang braucht mit 915-Box genauso wie der drei Jahre jüngere G50-Elfer exakt 6,1 Sekunden. Beide Autos erreichen 245 km/h.

Trotz unterschiedlicher Übersetzungen (siehe Tabelle) sind keine Unterschiede beim Vortrieb auszumachen. Das liegt in den ebenfalls unterschiedlichen Achsübersetzungen begründet. Allerdings nur auf dem Papier. Denn das alte Modell fühlt sich lebendiger an. Ingo Stimming, Chef des Sport- und Rennwagenservices in Bad Segeberg, spezialisiert auf luftgekühlte 911: „Wenn man direkt von einem G-Modell mit 915in eins mit G50-Getriebe umsteigt, fragt man sich schon, wer einen da gerade festhält. Die Schleppleistung des neueren Getriebes ist spürbar höher, da verpufft schon einiges an Power in der Räderbox.“

WENN MAN DIREKT VON EINEM G-MODELL MIT 915IN EINS MIT G50-GETRIEBE UMSTEIGT, FRAGT MAN SICH, WER EINEN DA FESTHÄLT

Das alte Getriebe rasselt lauter und wirkt damit agiler

Wir erinnern uns: Das alte Getriebe hat die kleinere Kupplungs- und Schwungscheibe und kleinere Gangräder. Deren geringere träge Masse spielt die entscheidende Rolle. Der subjektive Eindruck ist ebenfalls relevant. Denn das alte Getriebe rasselt lauter und wirkt damit agiler. Der Grund: Die Kupplung im G50 besitzt eine groß dimensionierte Gummi-Federnabe. Die Scheibe des 915-Getriebes hat dieses Komfortmerkmal nicht.

Und was ist die Moral von der Geschicht’? Mit dem 915-Getriebe ist der Elfer seinen Brüdern auf den Rennstrecken dieser Welt näher. Er ist der wilde Hund, den wir lieben. Vorausgesetzt, das Getriebe ist gut in Schuss und seine Kupplungs- und Schaltmimik auch. Ein G50-Elfer ist näher am Boulevard, das bessere Auto für den entspannten Cruiser hinter dem Lenkrad.

Dem schieferblauen Targa geht es inzwischen übrigens gut. Ein Spezialist hat sein Getriebe zerpflückt und den verschlissenen Synchronring getauscht. Getriebemalaisen gibt es auch 45.000 Kilometer nach der Revision keine.